血圧とは、血液が流れる際に血管の内側にかかる圧力のことです。

血圧が高くなるのは

①血管が収縮して細くなった時

②心臓が強く収縮して血液を大量に押し出す時

③循環する血液量が多くなった時 などです。

例えば、水道の蛇口にホースを繋いで水を出すと、ホースの中を水が通ります。

水道の蛇口が心臓で、ホースが血管であると想像してください。ホースの内側にかかる水圧は血圧と同じです。

蛇口から勢いよく水を出し、水量が多くなれば水圧(血圧)が上がり、ホースの先を指でつまめば、さらに水圧(血圧)が大きくなります。

ホースをつまむ行為は、ホースの出口が細くなる=血管の収縮にあたります。イメージできたでしょうか?😉

高血圧の状態が続くと、心臓、眼底(網膜)、脳、腎臓、大動脈などの、血管がたくさんある臓器に障害が引き起こされます。

重要な臓器への高血圧によるダメージを防ぐ目的で、血圧を下げるお薬(降圧剤)の投薬が必要になる場合があります。

降圧剤にはたくさんの種類があり、それぞれに特徴があって使い分けられています。併用されることも多いです。

今回は、高血圧の治療に用いられるお薬(降圧剤)についてのお話です。(全てヒトと共通のお薬です)

◆ 降圧剤の種類 ◆ ※赤字はよく使用されるお薬です

①カルシウム拮抗薬

②ACE阻害薬(アンギオテンシン変換酵素阻害薬)

③ARB(アンギオテンシンII受容体拮抗薬)

④利尿剤

⑤β(ベータ)遮断薬

⑥α1(アルファワン)遮断薬

⑦中枢性交感神経抑制薬(中枢性α2アゴニスト)

⑧アルドステロン拮抗薬(利尿剤)

⑨直接的レニン阻害薬

赤字のお薬は特に、心臓病や腎臓病の治療薬として処方されることが多いかもしれません。

1種類のお薬を飲み続ける場合もあれば、状態に合わせて作用の異なるお薬を併用する場合もあります。

降圧剤ですので、原因が取り除かれて血圧が正常化すれば、飲む必要はなくなります。(飲み始めたら死ぬまで止められないというわけではありません)

他に併発疾患がある場合に、使ってはいけないお薬や、投与量やタイミングを考慮しなければならないお薬もあるため、投与前の血液検査などが推奨されます。

①カルシウム拮抗薬(カルシウムチャンネルブロッカー)

アムロジピン、ジルチアゼムなど

心臓や血管壁の細胞内にカルシウムイオンが流れ込むことで、収縮が起こります。

カルシウムイオンの流入を抑え、血管を拡げて血液の流れを良くして血圧を下げ、また心臓自身に分布する血管を拡張させて心臓を楽にする作用もあります。

ジゴキシン(強心薬)とカルシウム拮抗薬の房室伝導抑制作用を強めてしまうため、併用には注意が必要です。

副作用は、低血圧(ふらつき)、足先のむくみ、歯肉の過形成(犬)、便秘などですが軽度で、高齢動物でも安全に使用されています。

②ACE阻害薬(アンギオテンシン変換酵素阻害薬)

エナラプリル、ベナゼプリルなど

『アンギオテンシンII』という、血圧を上昇させるホルモンを作る酵素の働きを妨害して、『アンギオテンシンII』を作らせなくすることで、血圧を下げる働きをします。

カルシウム拮抗薬やARBよりも作用は弱めで、心臓や腎臓の保護作用(リモデリング作用)があります。

脱水気味の子や高齢動物などでは、投薬中に腎機能の監視が推奨され、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)との併用は注意が必要です。

副作用は、血中カリウム上昇、(見かけ上)腎機能低下などで、妊娠中の投与は禁忌(腎臓奇形の可能性)です。

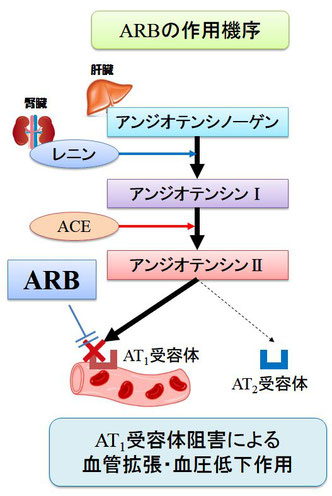

③ARB(アンギオテンシンII受容体拮抗薬)

テルミサルタン、カンデサルタンなど

血圧を上昇させる『アンギオテンシンII』が、受容体に結合しないように作用することで、血圧の上昇を防ぐ働きをします。

ACE阻害薬と作用が似ていますが、ARBの方が降圧作用が強く、副作用が少なく、心臓や腎臓の保護作用もあります。

なので、アメリカ獣医内科学会(ACVIM)ではARBの方の使用を推奨しています。

副作用は、血中カリウム上昇、(見かけ上)腎機能低下などで、妊娠中の投与は禁忌(腎臓奇形の可能性)です。

④利尿剤

フロセミド、トラセミド、スピロノラクトンなど

腎臓に作用して、血液中の水分と塩分を尿と共に体の外に出すように促すことで、血管内の血液量を減らして血圧を下げる働きをします。

副作用は、脱水や電解質異常(低or高カリウム、低ナトリウム、低クロル血症)アルカローシス、高窒素血症(腎機能障害)、頻尿、倦怠感、消化管障害などで、状態を観察しながら少量ずつから投与を開始します。

フロセミドはアミノグリコシド系抗菌薬との併用はできません。

⑤β(ベータ)遮断薬

アテノロール、プロプラノロールなど

心臓に作用して血圧を上げる神経(交感神経β受容体)を遮断して、心拍数を減らし心臓の収縮力を弱めることで心臓から押し出される血液量を減らして、血圧を低下させます。

気管支を収縮させてしまうため気管支喘息などの呼吸器疾患や、収縮力の低下した心疾患のある動物では、使用の際に注意が必要です。

糖尿病や脂質代謝異常症では、悪影響を及ぼすために推奨されません。

プロプラノロールは、猫の甲状腺機能亢進症では使用できず、またカルシウム拮抗薬(ジルチアゼム)と併用すると不整脈を生じやすくなるため注意が必要です。

副作用は、徐脈、めまい、抑鬱、皮疹、涙液分泌減少(ドライアイ)などです。

急に投薬を止めてしまうと、急激な血圧上昇を招く可能性があるため、お薬に関する理解と注意が必要です。

⑥α1(アルファワン)遮断薬

プラゾシン、ドキサゾシンなど

血圧を上げる神経(交感神経α1受容体)を遮断することで、血管の収縮を抑制して拡げさせ、血圧を下げさせます。

腎機能障害、糖尿病、脂質代謝異常症、排尿障害などの持病がある場合にも投薬が可能です。

副作用は、特に初めて飲んだ時に起きる低血圧や失神、脱力感、失禁などで、少量から投与を始めて様子を見ながら調整します。

急に投薬を止めてしまうと、急激な血圧上昇を招く可能性があるため、お薬に関する理解と注意が必要です。

⑦中枢性交感神経抑制薬(中枢性α2アゴニスト)

クロニジン、メチルドパなど

脳幹部のα2受容体に選択的に作用して、交感神経の緊張を抑制することで、末梢の血管を拡張させて血圧を下げます。

他のお薬が使用できなかったり、効かなかったときに用いられます。

副作用は、立ちくらみ、脱力感、眠気、口の渇きなど、多様です。

急に投薬を止めてしまうと、急激な血圧上昇を招く可能性があるため、お薬に関する理解と注意が必要です。

⑧アルドステロン拮抗薬(利尿剤)

スピロノラクトン、トリアムテレンなど

カリウム保持性利尿薬の1種であり、低カリウム血症を避けたい時などに使用されます。降圧効果は弱いです。

副腎皮質(球状帯)から分泌されるホルモン『アルドステロン』は、腎臓に作用して、塩分と水分を体内に留まらせる働きをしています。

血管内に水分と塩分が多いと、血液量が増えて血管を押し広げ、内側から血管にかかる圧力(血圧)が上昇します。

『アルドステロン』の働きを抑えることで、水分と塩分を尿中に出させて、血圧を下げさせます。

副作用は、電解質異常(高カリウム、低ナトリウム血症)、消化管障害、中枢神経障害、女性化乳房(スピロノラクトン)などです。

高カリウム血症、急性腎不全(無尿)、アジソン病、重度腎不全、消化器疾患には使用できません。

⑨直接的レニン阻害薬

アレスキレンのみ

血圧調節に重要な働きを示すレニン-アンギオテンシン系のうち、酵素の『レニン』を直接的に阻害することで、血圧を上昇させる『アンギオテンシン』の産生を低下させて、血圧の上昇を防ぐ働きをします。

副作用は、高カリウム血症、腎機能障害、下痢など。

ACE阻害薬やARBとの併用には注意が必要です。

※時々お問い合わせをいただくのですが、診察を伴わない個々のご質問にはお答え致しかねます。申し訳ありません。